Green Logistic: lo straordinario caso delle celle ipogee di Melinda

Si parla spesso di come il nostro Paese soffra di arretratezze ataviche dovute ad una commistione di fattori, di come il tema ambientale sia troppo spesso sacrificato alle logiche del capitale e di quanto le pubbliche amministrazioni siano spesso ostative rispetto alla realizzazione di progetti di ampio respiro. Esistono però casi di straordinaria eccezione, dove il genio, l’amore per il territorio e la capacità di fare sistema riescono ad invertire quest’assioma.

Un fulgido esempio di quanto appena sostenuto riguarda il nostro mondo e rappresenta un’avanguardia senza pari a livello mondiale: sto parlando delle celle ipogee di Melinda, il noto marchio produttore di frutta, che a partire nel 2010 ha iniziato lo studio e lo sviluppo di un magazzino naturale sotterraneo nel cuore delle Dolomiti che oggi è una realtà operativa, recuperando e riutilizzando le gallerie lasciate dall’attività estrattiva di un’altra società (la Tassullo, che produce materiali edili).

La storia del progetto

A raccontarmi la storia del progetto è il dott. Andrea Fedrizzi, responsabile marketing e comunicazione dei Consorzi Melinda e La Trentina, e lo fa con una passione ed una fierezza che spero di essere in grado di restituirvi in queste righe.

“L’intuizione iniziale proviene da una proposta fatta in azienda dall’AD di Tassullo, ed a una prima battuta fu giudicata troppo ambiziosa e avveniristica per essere presa realmente in considerazione. Da lì a poco però ci trovammo a fronteggiare un aumento vertiginoso della domanda e della produzione, sostenuto in ambito agricolo con una politica green (ovvero l’ottimizzazione della produzione della superficie di territorio già dedicata, limitando il più possibile l’impatto ambientale dell’attività).

La sfida subentrante a livello logistico era l’allestimento di una vasta area da dedicare allo stoccaggio e la conservazione della frutta, che fosse il più vicino possibile al punto di raccolta anche per questioni legate alla preservazione del marchio D.O.P. (che richiede che tutta la filiera sia sul territorio, in località montane, quindi, dall’enorme valore paesaggistico), e che rispettasse contestualmente la vocazione all’ecosostenibilità da sempre bandiera del marchio e su cui tanto si è investito in ambito produttivo. Fu così che fu ripescata l’idea, che se si fosse rivelata realizzabile avrebbe consentito di raggiungere obiettivi inimmaginabili in termini di risparmio energetico e di impatto zero sul territorio”.

Siamo nel 2010, quando l’esplosione del mercato globale pone il marchio davanti a grandi opportunità che comportano nuove sfide: vincere la stagionalità del prodotto soddisfacendo le esigenze di produzione e reperibilità delle grandi catene distributive, momento in cui furono avviati i primi studi di fattibilità e fu avviato il progetto pilota della prima cella (al mondo).

Siamo nel 2010, quando l’esplosione del mercato globale pone il marchio davanti a grandi opportunità che comportano nuove sfide: vincere la stagionalità del prodotto soddisfacendo le esigenze di produzione e reperibilità delle grandi catene distributive, momento in cui furono avviati i primi studi di fattibilità e fu avviato il progetto pilota della prima cella (al mondo).

Il racconto del dott. Fedrizzi continua sottolineando come la realizzazione di un’opera simile sia stata frutto di un lavoro di squadra efficace, dove ogni parte coinvolta ha saputo comprendere la portata del progetto e condividerne la visione:

“A supportare il progetto furono in molti tra le istituzioni: dalla Provincia di Trento che contribuì economicamente (ad un progetto che comunque globalmente eccedeva di poco i costi che si sarebbero dovuti sostenere per allestire strutture più tradizionali), alle Università di Trento e di Trondheim (in Norvegia), che contribuirono agli studi di fattibilità e a quelli sulla effettività dell’atmosfera controllata presente in un ambiente tanto straordinario.

Fu allestita una cella pilota in cui fu stoccata della frutta, monitorandone per due anni la qualità di conservazione rispetto allo stoccaggio in celle classiche coibentate artificialmente. I risultati furono più che convincenti, dato che il raffreddamento della cella ipogea, potendo contare sull’effetto geotermico dell’enorme massa di roccia in cui ogni cella è scavata, risulta più immediato e costante, mentre le celle artificiali ovviamente si scaldano al momento di qualsiasi apertura sottoponendo conseguentemente il prodotto ad oscillazioni della temperatura di conservazione”.

Una conservazione addirittura migliore quindi, potendo comunque contare (quasi 300 metri al di sotto degli alberi su cui le mele vengono coltivate) su tutte le tecnologie e le sicurezze presenti in un normale magazzino, ma con costi di alimentazione energetica enormemente più bassi, e senza impatto sul territorio… Bingo!!!

Un futuro sempre più verde

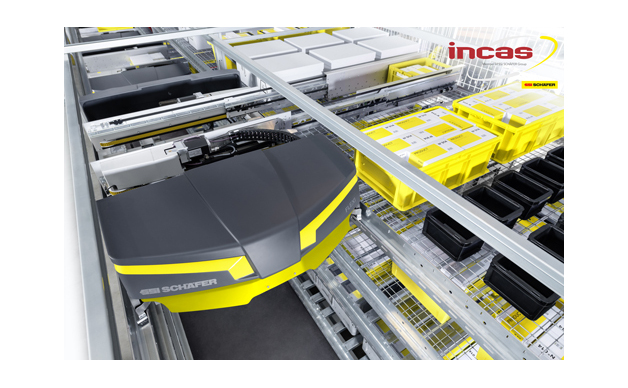

L’evoluzione del progetto da questo punto in poi è continuata ininterrottamente. Oggi all’interno della Miniera di Rio Maggiore ci sono 34 celle lunghe 25 metri, alte 11 e larghe 12. Globalmente ci vengono stoccate oltre 30.000 tonnellate di prodotto ed il progetto è in continua espansione. Vengono allestite nuove celle, vi vengono stoccati sempre più prodotti (non solo ortofrutticoli) ed evolve tutta la tecnologia della filiera. L’attenzione all’ecosostenibilità è costante, così come l’utilizzo dell’ingegno per risolvere ed oliare le fasi più critiche.

Continua Fedrizzi: “In queste settimane abbiamo presentato al Ministro delle Politiche Agricole Patuanelli un progetto per l’inserimento dei frutti in miniera con un sistema di funivia. Allo stato attuale si stanno definendo i soggetti cui affidare le realizzazioni”.

L’intenzione è quella di mirare ad un drastico abbattimento dei mezzi pesanti circolanti sul territorio, con beneficio per la sicurezza, il traffico (di strade poco agevoli per transito dei giganti della strada) e per il turismo sia della zona, sia del sito stesso (che raccoglie attenzioni da ogni parte del pianeta essendo un caso unico al mondo).

L’ambiente ringrazia

Gli obiettivi operativi sono stati integralmente centrati, ed anche a livello ambientale i conseguimenti sono stati molteplici.

La preservazione del paesaggio montano, per una superficie equivalente ad una decina di campi di calcio che sarebbero altrimenti stati destinati alla costruzione di magazzini;

Il riutilizzo di strutture impattanti ma già esistenti, ottimizzando il sacrificio ambientale compiuto e generando il massimo della circolarità possibile in situazioni di questo tipo;

Un minor consumo energetico destinato al mantenimento delle temperature, dimezzando le emissioni di anidride carbonica destinate allo scopo.

Un minor consumo di acqua, consentito dall’effetto della geotermia utilizzata per il raffreddamento;

Nessun ricorso a pannelli coibentanti o isolanti in materiali sintetici di difficile smaltimento.

Il tutto ottemperando alla perfezione le normative vigenti sulla prossimità dell’intera filiera necessarie per il mantenimento del marchio D.O.P.

Per riassumere il tutto con le parole dello stesso dott. Fedrizzi: “Oggi è facile dire che è stata una buona idea, ammirando i risultati e constatando l’efficienza del progetto. Ma bisogna riconoscere che nulla sarebbe avvenuto senza l’impegno e la lungimiranza di tanti manager, interni ed esterni all’azienda che hanno saputo evolvere questa folle intuizione e, forse soprattutto, convincere i quasi 4000 agricoltori consorziati (non tradizionalmente la categoria più visionaria ed amante del rischio che si possa concepire, ma forse tra quelle più visceralmente legate al proprio territorio) ad investire quasi 30 milioni 300 metri sotto terra”.

Il tutto in tempi nei quali non era certo a la page parlare di logistica sostenibile.

“Dovendo citare un nome per tutti, indicherei nel dott. Franco Paoli la persona determinante per la concreta realizzazione di questa meravigliosa opera di ingegno, circolarità e sostenibilità”.